導言

- 關於電子遊戲如何觸動人類最深層【玩家心理】的全新理解。

- 剖析【遊戲能動性】的四大關鍵要素,及其如何影響玩家的投入度與體驗深度。

- 掌握結合歸納與演繹的【演繹式創新】思維,為您的遊戲開發注入獨特靈魂,達成真正的差異化。

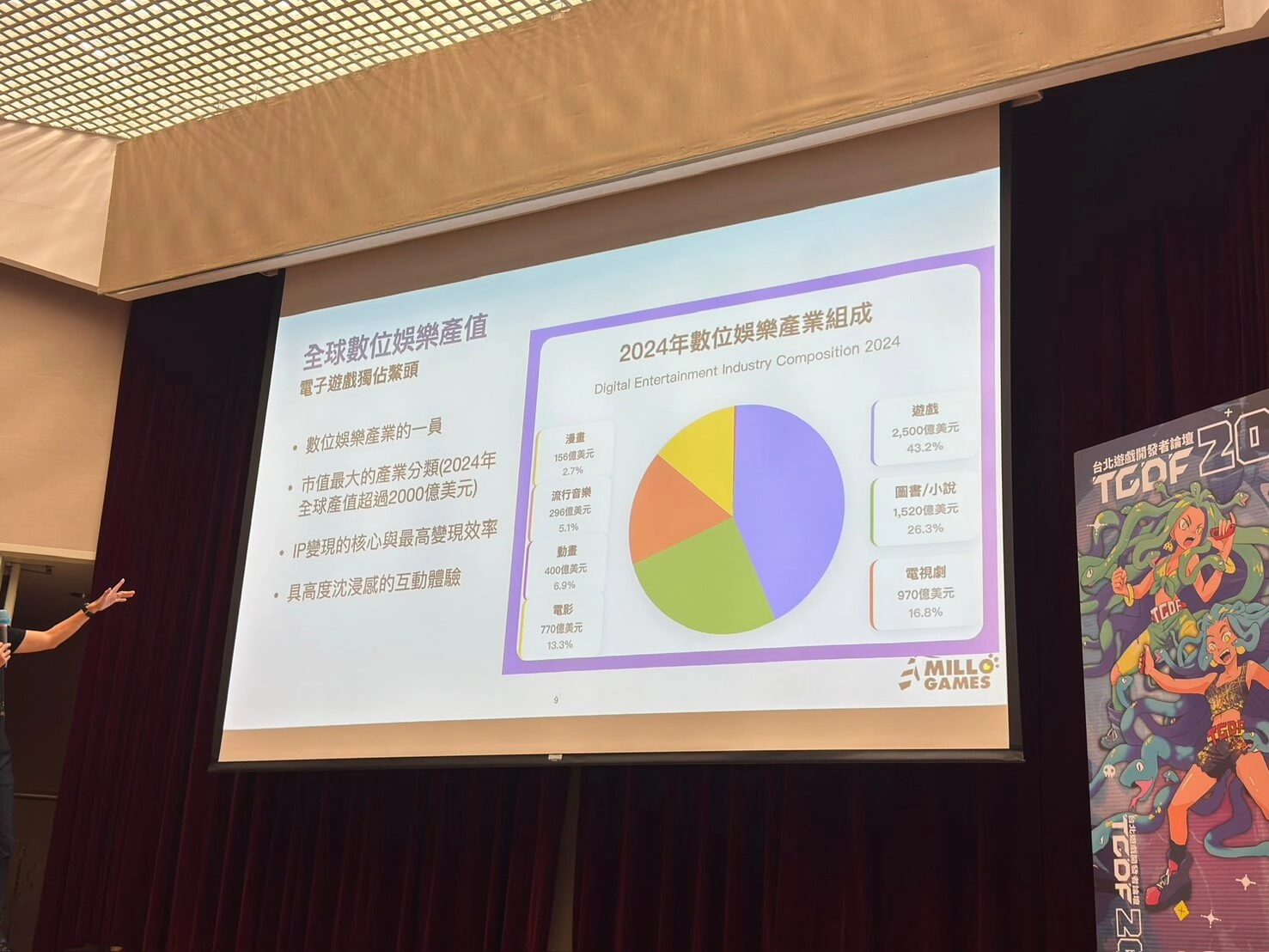

在今日數位娛樂的浩瀚宇宙中,電子遊戲無疑是最耀眼、最賺錢的星辰,它不僅是龐大遊戲產業的火車頭,更是無數玩家情感與精神的寄託。

但在華麗的聲光效果與精巧的程式碼之下,遊戲的真正本質是什麼?它為何能如此輕易地俘獲人心,驅動著玩家投入無數個小時?又該如何在這個高度競爭的市場中,找到獨特的創新之路?

這不只是一篇觀後分享,更是一份來自 Millo Games Inc. CEO 徐熙灝的邀請,邀請所有對遊戲產業懷抱熱情的你,一同潛入遊戲本質的深海,探索創意的無限可能。

電子遊戲的真正面貌:超越娛樂的認知機器

「遊戲是什麼?」這聽起來像是哲學家會提出的問題,但對於遊戲產業的從業者而言,卻是理解一切的基石。

過去,人們或許會用簡單的定義來框限遊戲,例如「有目標有結構的娛樂形式」,或「為了得到某種結果而進行的有規則的活動」。

這些定義不能說錯,它們觸及了「規則」與「目標」這些重要元素,將遊戲與單純的觀看或體驗區分開來。

追劇或看電影,你的目標可能只是把它看完;遊戲,卻要求你主動參與,遵守特定的規則,追求特定的結果。

但僅僅這樣定義,仍顯得不夠深刻。

甚至有業界大佬直接指出,玩遊戲是一種「把時間花在無畏挑戰上的自願舉動」。

這句話精準地捕捉了遊戲中「挑戰」與「自願投入」的核心特質。

我們為何願意花時間在這些看似「無畏」的挑戰上?是因為遊戲觸動了我們更深層的本能。

它不僅僅是一種多媒體形式,更是一種經過精心設計的認知機器。

這台機器以人類的大腦活動為燃料,同時也反過來獎勵我們的大腦,產生一種滿足感,促使我們持續投入。

這裡的關鍵詞是「模式辨識」(pattern recognition)與「模式熟悉」(pattern familiarity)。

人類的大腦天生就是為了辨識和熟悉模式而設計的。

這是一種根植於我們演化過程中的生存機制,幫助我們理解環境、預測結果、學習新事物。

電子遊戲巧妙地利用了這一點。

它設定規則、建立系統,創造出一個個可以被辨識和熟悉的模式。

玩家在摸索、理解並最終掌握這些模式的過程中,大腦會得到獎勵。

這不僅僅是「破關」或「打敗敵人」時的成就感,而是在學習和熟練玩法設計模式的過程中持續產生的。

當你成功地將預期與實際結果之間的落差縮小時,你的大腦多巴胺系統就會被觸發,分泌神經化學物質,帶來愉悅感。

這種「部分增強」(partial reinforcement)機制,正是許多遊戲(特別是那些強調重複行為或隨機獎勵的遊戲)令人上癮的關鍵。

你覺得好像快要掌握了,又好像差一點,這種懸而未決的狀態反而強化了你繼續嘗試的執念,因為潛意識知道,成功辨識和熟悉模式後,大腦會給予獎勵。

除了模式辨識與熟悉,電子遊戲還深深地植根於人類另一項古老的本能:聽故事與說故事。

從原始時代的洞穴壁畫到圍繞篝火的口述歷史,人類透過故事傳承經驗、連結情感。

遊戲中的敘事設計正是滿足了這一需求。

情節的推進、角色的遭遇、世界的變遷,都能引發玩家強烈的情緒反應。

當你與遊戲中的角色產生共情時,你的大腦會分泌催產素,這是一種與情感連結和信任相關的神經化學物質。

故事中的高潮迭起、懸念與反轉,則會讓你感受到緊張(皮質醇)和隨後的釋放(腦內啡),就像坐雲霄飛車一樣刺激。

這種透過情節和角色觸發的情緒體驗,同樣能帶來深刻的滿足感,讓人欲罷不能。

正如許多玩家追劇能追到天亮一樣,引人入勝的遊戲劇情也具有類似的魔力。

因此,電子遊戲不僅結合了玩法設計對模式辨識本能的滿足,也融合了敘事設計對故事本能的呼應,這是其能成為最強大娛樂形式的先天優勢。

玩家能動性:遊戲體驗的核心驅動力

理解了遊戲如何利用人類的本能,我們進一步探索一個更為關鍵的概念:玩家能動性(Player Agency)。

簡而言之,能動性是指玩家在遊戲中進行有意義的選擇,並能透過這些選擇影響遊戲進程或塑造自己體驗的能力。

這聽起來理所當然,但在實際遊戲設計中,能動性卻是區分普通遊戲與傑出遊戲,甚至是不同遊戲類型之間體驗差異的關鍵所在。

講者特別強調,「有意義」是這裡的重點。

給予玩家選擇,但這些選擇對結果毫無影響,這不是真正的能動性。

玩家的每一次互動、每一個決策,都應該得到相應的回饋(feedback),無論是正面的進展,負面的後果,或是遊戲狀態的改變。

玩家能動性由四個核心要素構成:

可遇見性(Predictability):

玩家是否能清楚地知道自己可以做什麼?

遊戲是否提供了足夠的資訊或提示,讓玩家理解可用的選項和它們可能導致的結果?

這可以是明確的任務指示,也可以是環境中的隱性線索。

如果玩家連自己有哪些選擇都不知道,何談做出有意義的決策?

良好的遊戲設計會巧妙地引導玩家,讓他們「遇見」可能性。能力(Capability):

玩家是否具備執行這些選擇的能力?

即使玩家知道可以做某事,他們的角色屬性、技能或當前狀態是否允許他們成功執行?

例如,在類銀河戰士惡魔城遊戲中,某些區域一開始無法進入,直到玩家獲得「二段跳」或「爬牆」的能力。

這些能力是遊戲逐步賦予玩家,拓展其能動性範圍的設計。

如果遊戲提供了選擇,但玩家卻因能力不足而處處受挫,那便是挫敗而非賦權。渴望(Desire):

玩家是否有足夠的動機去執行這些選擇?

動機可能來自遊戲內在的獎勵(如劇情推進、探索未知)或外在的獎勵(如經驗值、金幣、裝備)。

一個成功的遊戲會設計內外在激勵機制,激發玩家的渴望,促使他們主動去探索、去挑戰、去做出選擇。

缺乏渴望,即使有選擇有能力,玩家也可能無動於衷。後果(Consequence):

玩家的選擇是否會產生明確且可感知的結果?

這結果可以是故事分支、世界狀態改變、角色關係變化,甚至是能力成長。

一個有意義的選擇必然導向一個後果。

如果玩家辛辛苦苦做出的選擇,最終卻發現對遊戲進程毫無影響,這便是負向能動性的體現,會極大地打擊玩家的投入感。

想像一個遊戲,你花了大量時間培養某個隊友,結果他在劇情後半段強制離隊並帶走所有裝備,這就是一種強烈的負向後果,如果不與更深層的敘事或玩家心理獎勵掛鉤,很容易導致玩家挫敗而放棄。

過去一些遊戲類型,例如傳統的 JRPG,曾被批評能動性相對較低。

玩家的故事進程往往由線性劇情決定,而推進劇情的「選擇」常常只是遵照指示解迷宮或練功。

在替代品豐富的今天,玩家對於時間投入的價值判斷更為嚴苛,如果遊戲感覺像在「坐牢」或「農」而無法透過自己的決策顯著影響體驗,他們便會尋求更高能動性的其他遊戲。

提升玩家能動性並非易事,它需要在敘事設計與玩法設計之間找到精妙的平衡,讓玩家既能沉浸在故事中,又能感覺到自己的每一個腳步、每一個選擇都至關重要。

這是現代遊戲設計中極具挑戰性,但也最具潛力的創新方向。

歸納與演繹:洞察本質的雙生子

如何在競爭激烈的遊戲產業中實現真正的創新?講者提出了結合歸納法與演繹法的思維框架。

這兩種邏輯推理方式,雖然大家從小聽到大,但在應用於遊戲設計時,卻能產生深刻的洞察。

以下是您提供的內容整理成清晰的表格格式:

| 特徵 | 歸納法(Inductive Reasoning) | 演繹法(Deductive Reasoning) |

|---|---|---|

| 起點 | 具體觀察、事實、數據 | 理論、原理、普適法則 |

| 過程 | 從大量具體案例中尋找模式、趨勢,推導出一般性結論或假設。 | 從一般性原理出發,運用邏輯推導出對具體案例的結論或預測。 |

| 結果性質 | 可能為真,但非必然為真(基於概率)。 | 若前提為真且推理過程無誤,則結論必然為真。 |

| 應用於遊戲 | 分析暢銷遊戲、市場趨勢,找出共性玩法設計、敘事設計、商業模式。 | 從遊戲本質、玩家心理原理出發,邏輯推導出新的遊戲設計可能性。 |

| 示例 | 觀察到許多熱門手遊都有抽卡機制,推斷抽卡是受歡迎的變現方式。 | 基於部分增強理論,設計一個隨機掉落的獎勵系統來激發玩家參與。 |

將這兩者結合,便能形成一個強大的創新循環。

首先,運用歸納法深入分析現有的成功遊戲。

這不只是玩過就好,而是要像科學家一樣去觀察:它們的玩法設計核心是什麼?敘事設計如何吸引人?它們如何利用玩家心理?市場上最受歡迎的遊戲類型有何共性?透過大量觀察和數據分析,你或許能歸納出一些看似通用的「成功模式」。

正如講者所言,「存在即合理」,一個機制或設計既然大量存在並獲得成功,它背後必然有其合理性,可能觸動了某種玩家心理本質。

然而,單純模仿歸納出的模式並非真創新,那只是複製。

真正的創新來自於第二步:運用演繹法。

從你對遊戲本質、玩家心理、甚至人類普遍行為原理的深刻理解出發,去演繹新的可能性。

講者提到,理解遊戲本質是認知機器,利用大腦作為燃料並給予獎勵,以及人類愛好模式辨識、學習與故事的本能,這些就是普適的原理。

從這些原理出發,你才能邏輯推導出,如果我們以某種方式呈現模式、提供某種回饋、或建構某種敘事,它將如何觸發玩家心理,產生預期的體驗?

例如,理解人類的學習本能與心流(Flow state)理論。

心流是指當挑戰難度與玩家技能完美匹配時,玩家進入一種完全專注、沉浸其中的狀態。

運用演繹法,你便會從「如何讓玩家維持在挑戰與技能平衡區」這一原理出發,演繹出具體的遊戲設計機制。

這可能是動態難度調整,可能是提供多樣化的目標和路徑讓玩家自主選擇挑戰等級(如在開放世界 Open World 遊戲中),或是設計新手教學讓玩家技能穩步提升。

歸納法發現了 Open World 的成功,演繹法則解釋了它成功背後如何利用玩家能動性與心流原理。

因此,演繹式創新不是空中樓閣,它是建立在對遊戲產業現狀(歸納所得)和遊戲本質原理(演繹起點)的深刻理解之上。

它是一個循環過程:觀察現象(歸納)→形成假設→驗證假設(可能回歸觀察)→提煉原理→從原理推導新可能性(演繹)→設計並測試。

這需要開發者具備敏銳的洞察力、紮實的理論基礎以及勇於實驗的精神。

案例剖析:從吸血鬼倖存者到麻將的能動性

理論終究要落實到實踐中。

講者透過幾個引人入勝的案例,具體展示了如何從遊戲本質出發進行演繹式創新,以及理解玩家能動性如何解釋不同遊戲的體驗差異。

首先是近年現象級獨立遊戲吸血鬼倖存者(Vampire Survivors)。

這款遊戲看似極簡,卻在全球範圍內大獲成功。

它的本質是什麼?用講者的話來說,它是一種「輕度清版射擊遊戲」的變體。

清版射擊遊戲的核心玩法設計在於玩家的模式辨識與閃避能力:在鋪天蓋地的彈幕中找到一條安全的通道。

這極度考驗玩家的反應與眼力。

然而,對大多數玩家而言,傳統清版射擊的難度門檻過高,很容易陷入焦慮區而放棄。

吸血鬼倖存者的創新點在於,它保留了清版射擊的模式辨識核心(在敵人波中走位),但極大地降低了操作複雜度(攻擊是自動的)。

它巧妙地運用了玩家心理中的部分增強和成長獎勵。

玩家只需要專注於移動和技能釋放,透過擊殺敵人獲得經驗值,頻繁升級並從三選一的選項中選擇新的武器或被動能力。

每一次選擇,都構築了玩家獨特的 Build。

這種「我透過我的選擇,構築了一個強大的角色來克服越來越多的敵人」的體驗,極大地提升了玩家能動性。

玩家不再只是被動閃避,而是主動地透過選擇來「設計」自己的生存策略。

遊戲頻繁的正向回饋(升級、獲得新能力、看到 Build 越來越強)不斷刺激玩家的多巴胺系統,讓人進入一種愉悅的循環。

吸血鬼倖存者的成功正是從「降低清版射擊門檻、強化玩家透過 Build 的能動性」這一核心演繹出來的創新。

兩種都是基於機率和決策的遊戲,但玩家的能動性體驗卻截然不同。

麻將的能動性很高,玩家每摸進一張牌,都需要立即根據現有的牌型(模式辨識)思考如何捨牌、吃、碰、槓,目標是構築自己的牌型(Build)。

玩家的每一次決策都直接影響自己牌的狀態和最終胡牌的可能性,每一步都充滿了「我透過我的選擇在構築我的勝利」的感受,回饋即時且多樣。

這充分體現了可遇見性(知道自己可以摸牌、打牌、吃碰)、能力(知道規則和牌型)、渴望(想胡牌)以及後果(每一次出牌都改變牌局狀態)。

相比之下,德州撲克的能動性在某些方面相對較低。

發到手裡的兩張底牌是完全隨機的,玩家在翻牌、轉牌、河牌階段,除了決定是否下注、加注、跟注或棄牌外,並不能直接改變桌面上的公共牌,也無法改變對手手裡的牌。

雖然高水平玩家能運用玩家心理( bluffing)、機率計算和位置優勢,但遊戲的核心玩法設計是基於逐步公開的隨機資訊,玩家的直接操作空間(改變牌的組成)是零。

從發到牌到五張公共牌全翻開的過程,玩家能做的「有意義的選擇」相對有限,更多的是等待和根據資訊做風險管理決策。

這並非說德州撲克不好玩,它的樂趣來自於對玩家心理的博弈、機率的計算和策略深度,但其能動性的體現方式與麻將這種「構築」型的玩法設計是不同的。

透過這兩個案例,我們看到理解不同遊戲類型的本質及其對玩家能動性的影響,是進行遊戲設計與創新的關鍵。

單純模仿流行的遊戲類型可能只觸及表面,深入其核心機制和觸發的玩家心理,才能找到真正的創新切入點。

從本質出發的創新:打造獨特的遊戲靈魂

講者的最後,回歸到最初的命題:如何從遊戲本質出發,實現創新?

講者明確指出,在當今內容生產極度便捷、技術日益普及的遊戲產業環境下,單純的技術或美術優勢已難以構成持久的壁壘。

內容通膨是現實,大家都能快速做出看起來不錯的遊戲。

那麼,如何讓你的遊戲與眾不同,擁有能吸引並留住玩家的獨特靈魂?答案在於從本質出發的創新。

這種創新並非憑空想像,而是建立在對遊戲本質、玩家心理、遊戲能動性,以及不同遊戲類型核心體驗的深刻理解之上。

它要求開發者向內看,審視自己最理解、最熱愛的遊戲類型,並用歸納與演繹的思維框架去解構它、分析它。

它的核心玩法設計或敘事設計觸動了玩家哪些深層本能?

它的能動性體現在哪裡,又有哪些不足或可以拓展的空間?

例如,如果你熱愛策略遊戲,不要只分析現有策略遊戲的兵種平衡或經濟系統,而是思考:策略遊戲的核心在於考驗玩家的「決策能力」。

這種能力可以分為不同的層次:

競技層面:

考驗玩家的即時反應與操作(如電競遊戲中的微操)。

戰術層面:

考驗玩家在當下局勢中的判斷與應變(如 MOBA 中判斷何時進攻或撤退)。

戰略層面:

考驗玩家基於長期目標進行規劃和資源分配(如農場遊戲中的作物規劃,或文明系列中的科技樹選擇)。

大多數成功的複雜遊戲都巧妙地結合了這三個層面。

理解了策略遊戲本質是考驗不同層次的決策能力,你便可以從這裡演繹出新的創新方向。

或許是設計一個新的遊戲類型,它以前所未有的方式融合了競技與戰略;

或許是在現有遊戲類型中,強化某一層次的決策深度或拓展玩家能動性的邊界。

例如,在一個傳統的農場遊戲中加入需要即時反應的「蟲害爆發」事件,或是在一個即時戰略遊戲中,讓玩家的長期戰略決策對短期戰術產生更直接的影響。

真正的創新,是將你對遊戲本質的深刻理解,與你作為開發者獨特的品味、經驗和「靈魂」相結合,演繹出別人未曾想到的可能性。

這不是簡單的市場跟隨,也不是技術炫技,而是對「人為什麼喜歡玩遊戲」這個問題的最誠實回答,並以此為基礎,構築一個能觸動玩家心靈的體驗。

這是一條更具挑戰,但也更能做出差異化、打造獨特「遊戲靈魂」的道路。

它或許不會讓你一夜暴富,但長遠來看,卻是獨立遊戲開發者乃至整個遊戲產業持續繁榮、避免同質化陷阱的關鍵。

正如講者最後所鼓勵的,從你最理解的遊戲類型入手,深入探討它的本質,當你觸及到這個核心時,再勇敢地用演繹法長出屬於你自己的創意之樹。

相關常見問題 FAQ

Q1:電子遊戲的本質究竟是什麼?

從講者的觀點來看,電子遊戲的本質是一種利用人類大腦作為燃料並提供獎勵的認知機器,它結合了對模式辨識與熟悉的學習本能、對故事與情感連結的敘事本能,以及可能包含部分增強等玩家心理機制,來創造引人入勝的多層次互動體驗。

Q2:什麼是玩家能動性,為何它對遊戲很重要?

玩家能動性是玩家在遊戲中做出有意義的選擇並能影響遊戲進程或塑造個人體驗的能力。它由可遇見性、能力、渴望和後果四個要素構成。能動性是區分遊戲與其他被動娛樂形式的關鍵,高能動性能讓玩家感覺自己的參與至關重要,從而提升投入感和滿意度,是優秀遊戲設計的核心。

Q3:歸納法和演繹法在遊戲創新中有何應用?

歸納法用於分析現有成功遊戲,從大量具體案例中找出共性模式;演繹法則是從遊戲本質、玩家心理等普適原理出發,邏輯推導出新的遊戲設計可能性。結合兩者,先用歸納洞察現象,再用演繹從本質創造,是實現真正創新的有效途徑。

Q4:「部分增強」在遊戲中是如何運作的?

部分增強是一種玩家心理機制,指非持續性的獎勵更能激發持續的行為。在遊戲中,通過設計隨機或間歇性的獎勵(如抽卡、隨機掉落、不確定何時成功的挑戰),讓玩家在「好像要成功又還沒成功」的狀態中反覆嘗試,強化其對目標的執念,從而增加遊戲的粘性。

Q5:獨立遊戲開發者該如何運用這些概念?

獨立遊戲開發者應深入思考自己遊戲的核心本質,明確它主要觸動玩家的哪些玩家心理本能(如是偏向玩法設計的學習掌握,還是偏向敘事設計的情感共鳴)。分析目標遊戲類型的能動性特點,並思考如何運用歸納與演繹思維,從本質出發設計獨特的核心機制或體驗,而非僅僅模仿市場上的流行產品,以此打造具備差異化的遊戲作品。

本文原創(或整理)於亞洲電玩通,未經作者與本站同意不得隨意引用、轉載、改編或截錄。

特約作家簡介

支持贊助 / DONATE

亞洲電玩通只是很小的力量,但仍希望為復甦台灣遊戲研發貢獻一點動能,如果您喜歡亞洲電玩通的文章,或是覺得它們對您有幫助,歡迎給予一些支持鼓勵,不論是按讚追蹤或是贊助,讓亞洲電玩通持續產出,感謝。

BTC |

|

352Bw8r46rfXv6jno8qt9Bc3xx6ptTcPze |

|

ETH |

|

0x795442E321a953363a442C76d39f3fbf9b6bC666 |

|

TRON |

|

TCNcVmin18LbnXfdWZsY5pzcFvYe1MoD6f |