導言

- 了解赤燭遊戲【如何從敘事主導轉型動作遊戲】,成功開拓全球市場的思維路徑。

- 深入洞悉《九日》獨特的【格檔機制如何被精心設計與實作】,如何在遊戲中建立挑戰性與成就感的完美平衡。

- 學習《九日》從概念到打磨,一套系統化且充滿變通的【怪物製作流程】,提升玩家的遊戲體驗。

您是否曾好奇,一款以「格檔」為核心的 2D 動作遊戲《九日》,如何在競爭激烈的市場中殺出重圍?

又如何能將東方神話與道教科幻巧妙融合,並成功打入全球市場?

在剛落幕的 2025 TGDF 台北遊戲開發者論壇上,赤燭遊戲共同創辦人暨戰鬥設計師王漢宇(包子),為我們揭開了《九日》背後,那充滿哲思與實踐智慧的戰鬥設計脈絡。

這是一場不僅探討技術細節,更觸及創作本質的深度對談。

這更像是一場與專家面對面、從心靈深處汲取養分的對話。

讓我們一同潛入《九日》戰鬥設計的殿堂,探索那些成就一款卓越遊戲的奧秘。

《九日》從敘事深度到全球玩法的策略轉型躍遷

當我們回溯至 2019 年,《返校》與《還願》兩部作品,已讓赤燭遊戲在中文文化圈內聲名鵲起,它們以深刻的敘事和在地文化脈絡,深深觸動了無數玩家的心弦。

然而,當時的赤燭團隊也意識到一個關鍵的瓶頸:

雖然作品廣受好評,但受眾卻高度集中於中文語系區域。

這讓他們開始反思:「我們的新作,該如何才能真正走向世界,甚至攻入歐美獨立遊戲的發源地?」

這是一個宏大的問題,關乎團隊的未來,也考驗著他們跳脫既有框架的勇氣。

團隊內部進行了無數次的激盪與討論,最終,一個大膽的假設浮出水面:

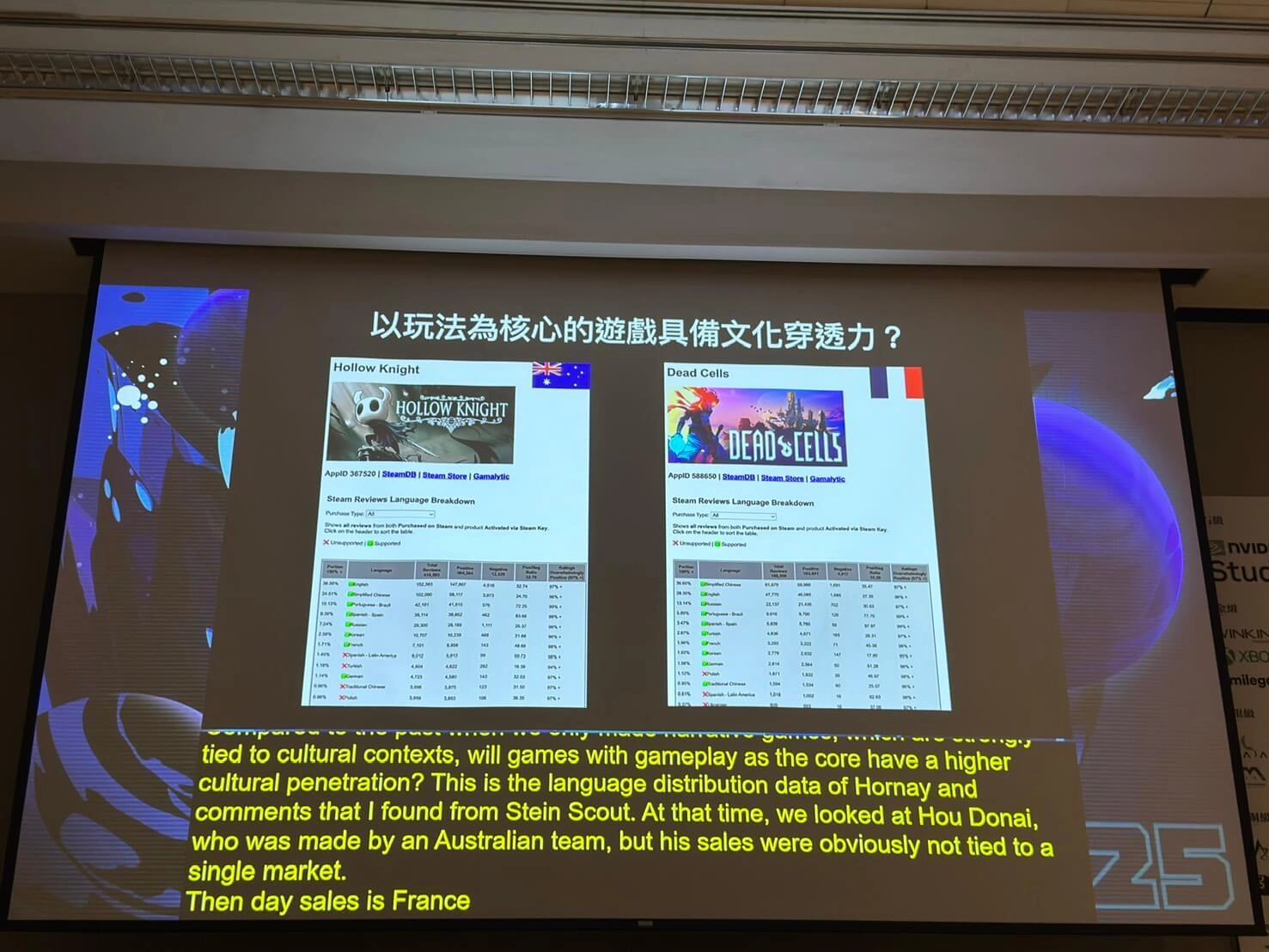

相較於過去強文化綁定的敘事類遊戲,以【玩法】為核心的遊戲,是否具有更高的文化穿透力?

這個假設並非空穴來風,他們借鑒了市場上的成功案例,例如澳洲團隊開發的《空洞騎士》(Hollow Knight)和法國開發者製作的《死亡細胞》(Dead Cells)。

這兩款遊戲的銷售數據清晰顯示,它們並未被單一市場或語言綁定,評論語言分布呈現出多元化的趨勢,證明了遊戲性確實能跨越文化藩籬,觸及更廣闊的玩家群體。

這項觀察,成為赤燭遊戲邁向轉型的里程碑。

他們決心從一個深耕敘事內容的團隊,轉型為動作遊戲團隊,這是一段長達五年,充滿未知與挑戰的旅程。

正如中國古代哲學家老子所言:「知人者智,自知者明。勝人者有力,自勝者強。」

赤燭正是憑藉對自身優勢的清醒認知,以及超越既有成就的決心,踏上了這條【動作遊戲轉型】之路。

《九日》最初的定調是「道教龐克的 2D 平臺動作遊戲」,這句話簡潔卻充滿張力。

遊戲的核心精神,即是將團隊熟悉的宗教元素融入文化脈絡,同時在玩法上尋求突破。

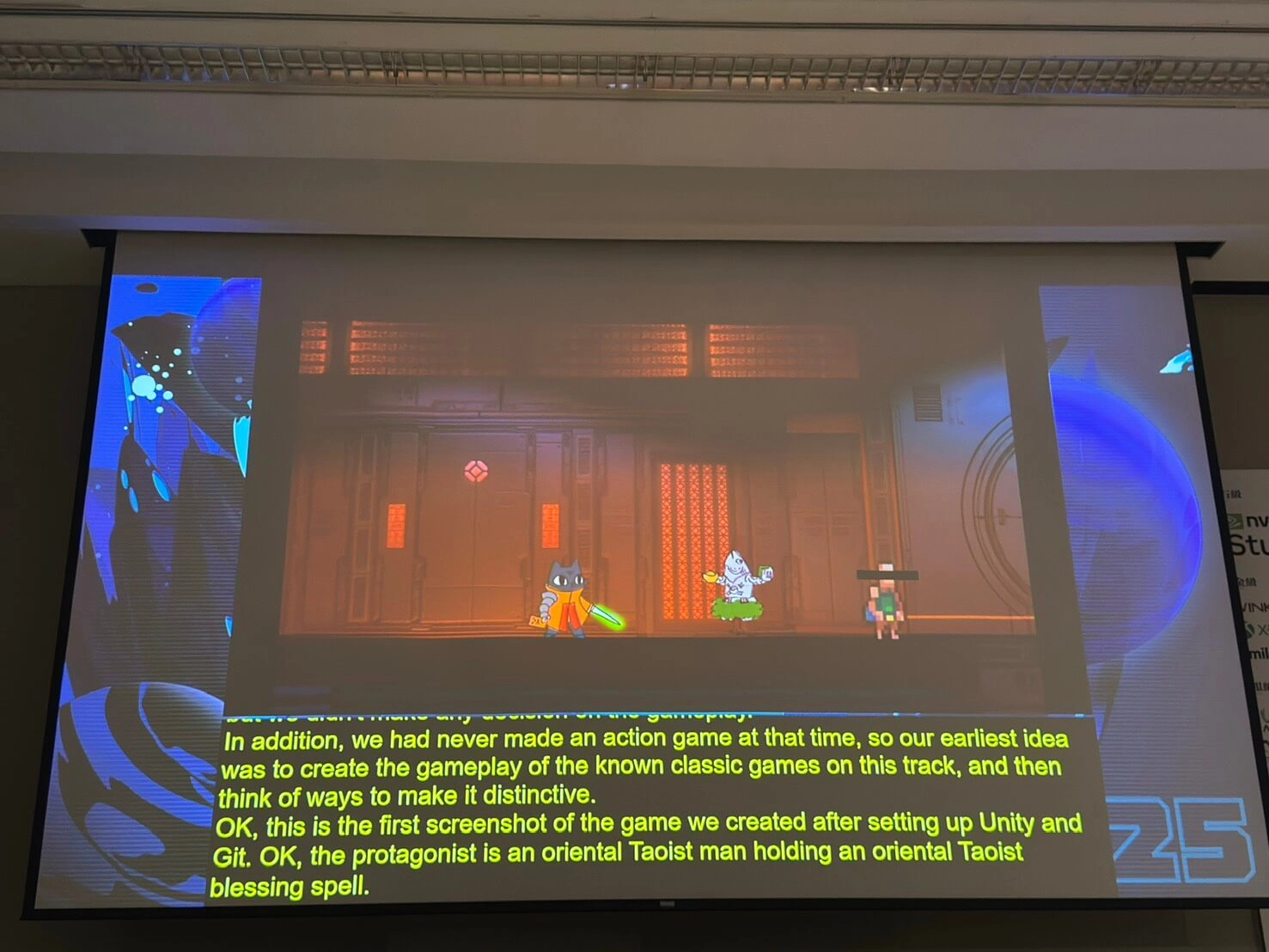

然而,當時的赤燭並未有任何動作遊戲的開發經驗。

起初的想法,是嘗試將該賽道上已知經典遊戲的玩法「復刻」出來,再思考如何加入自己的特色,使其獨樹一格。

但這是一條充滿試錯的道路。

早期的遊戲原型,甚至被團隊內部戲稱為「劣化版本的空洞騎士」。

這樣的自我批判,實則是一種清醒的警訊:當你模仿得太像,你便失去了自己的聲音。

這就好比畫家臨摹大師之作,若一味追求形似,卻無力注入自身神韻,終難成大家。

團隊迅速意識到,他們必須在「遊玩手感」(gameplay)上做出根本性的區別,否則,這場轉型將會失敗。

他們必須在「同一套考卷」中,交出「不一樣」的答案。

這不是簡單的微調,而是需要打破框架、重塑核心的顛覆性創新。

赤燭的目標,是創造一個在經典類型中,卻能獨樹一格的【戰鬥關卡設計】,這也成為《九日》最核心的挑戰。

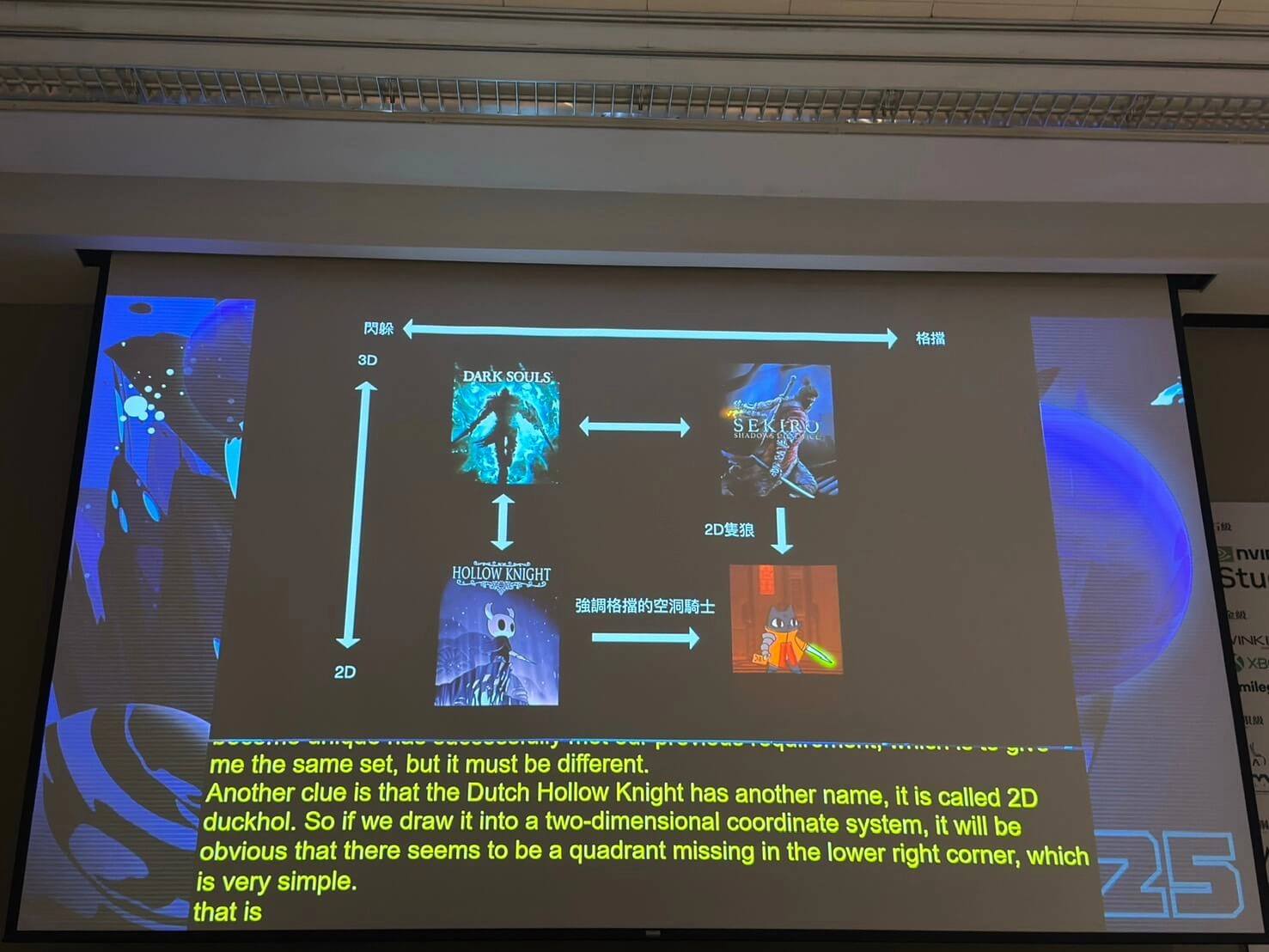

而這個關鍵的線索,最終指向了 2019 年發售,並榮獲 TGA 年度最佳遊戲的《隻狼:暗影雙死》(Sekiro: Shadows Die Twice)。

魂系遊戲的脈絡發展已久,從《惡魔靈魂》、《黑暗靈魂》到《血源詛咒》,都曾面臨「同一張考卷」的挑戰。

然而,FromSoftware 在《隻狼》中交出了一份極其漂亮的「轉化」答卷:它將過去玩家「看到攻擊要去躲開」的直覺,顛覆為「邀請玩家格檔」。

而過去玩家「主動攻擊」的習慣,則被轉化為「被動觀察敵人狀態,再找破綻攻擊」。

這種由「閃避」到「格檔」,由「主攻」到「反制」的思維轉變,讓《隻狼》從魂系脈絡中脫穎而出,成為獨樹一格的遊戲。

這正是赤燭所尋求的答案:「給我同一套,但是要不一樣。」

透過結合《空洞騎士》的 2D 平臺戰鬥精髓與《隻狼》的格檔核心概念,他們為《九日》找到了獨特的設計方向。

這不僅僅是玩法的堆疊,更是一種哲學的融合——以靜制動、以柔克剛,將東方武學的智慧融入遊戲的戰鬥系統,使得【九日】的【戰鬥設計】從一開始就散發出與眾不同的光芒。

這種跨界借鑒與融合創新的能力,正是獨立遊戲開發者突破限制、創造獨特體驗的關鍵。

它證明了「靈感」並非憑空而來,而是來自於對既有成功的深刻理解與轉化,才能在舊土中開出新花。

《九日》格檔機制的匠心獨具哲學與實作奧秘

《九日》既然決定以格檔作為核心,首要面對的問題便是:碰撞傷害與格檔機制之間的潛在衝突。

在許多 2D 平臺動作遊戲中,玩家與敵人身體的直接碰撞往往會造成傷害。

然而,若敵人持刀砍來,玩家成功格檔了攻擊,但敵人的身體卻碰到了玩家,此時是否應當受傷?

如果受傷,那格檔的意義何在?

另一個問題是,若敵人沒有攻擊意圖,只是單純跑動並碰到玩家,此時玩家需要格檔嗎?

這些邏輯上的矛盾,會嚴重破壞玩家的【心流體驗】與直覺判斷。

因此,赤燭在遊戲開發的早期階段便果斷決定:移除碰撞傷害。

這個決策看似簡單,卻是為了讓格檔成為純粹且明確的戰鬥核心,排除所有可能造成系統混淆的雜訊。

此外,傳統的 2D 平臺遊戲,在玩家受到傷害後,通常會給予短暫的無敵時間,讓玩家有機會重新調整節奏、喘息。

然而,《九日》卻反其道而行,選擇在玩家受傷後「不給予無敵時間」。

這是一個極其大膽且反直覺的設計。

其背後的哲學是:當玩家受傷後,其情緒應該是更加專注、嘗試「熬回來」,而不是鬆懈甚至放棄。

赤燭希望玩家在受傷後,能夠立刻反應並尋找反擊或規避的機會,使得後續的格檔與衝刺(dash)變得更有意義。

這種設計理念,如同中國武術中的「跌宕起伏,以傷為師」,將困境轉化為驅動玩家更深層次投入的催化劑。

因此,在《九日》中,受傷並非流程的終點,而是【戰鬥節奏】的重新校準點,它迫使玩家在逆境中保持專注,反而更能體驗到「化險為夷」的強烈成就感。

這種將受傷體驗納入【玩家心流】的一部分,而非將其視為中斷,是《九日》戰鬥設計極其精妙且具有啟發性的一環。

既然格檔是核心,遊戲系統便必須引導玩家「主動」使用它。

由於市場上並無「2D 隻狼」這一分類,玩家初次接觸《九日》時,直覺反應絕不會是「按格檔」。

赤燭的解決方案是將文化脈絡深度綁定到戰鬥循環中:「以進制動,以遊克幹」。

這個概念被具象化為:玩家成功格檔後,可以吸收對方的「氣力」;

積累足夠氣力後,透過「符咒」將其貼附在敵人身上,造成巨額傷害。

這個設計巧妙地引導玩家理解核心戰鬥循環:想要造成大量輸出,就必須先進行格檔。

它創造了一個正向回饋循環,讓玩家在不斷嘗試格檔中,領略到其深層的威力。

這是一種「所見即所得」的教學方式,比任何冗長的教學關卡都有效。

這種設計,不僅強化了【格檔機制】的重要性,也使得東方玄學的元素,不再只是表面裝飾,而是實實在在融入遊戲的【戰鬥系統實作】。

在《空洞騎士》中,上下砍擊(或稱下劈)創造了立體戰鬥空間,為戰鬥增添了層次。

然而,《九日》的戰鬥節奏極快,信息量已經非常飽和。

若再加入需要處理上下維度的立體戰鬥,可能會導致玩家信息過載,難以有效應對。

因此,赤燭最終放棄了上下砍擊的設計考量。

儘管以格檔為主軸,但並非所有攻擊都能被格檔,否則遊戲將過於簡單,毫無風險。

他們參考了《隻狼》的「危」字攻擊——那些需要特定應對方式的招數,如識破或跳躍攻擊。

在《九日》中,這種不可格檔的危險招式,則需要玩家施展「太極踢」來化解。

這項操作的核心理念是「跳起來格檔」,將格檔行為延伸到空中,與地面的普通格檔形成互補,豐富了玩家的操作維度。

此舉避免了過於複雜的組合鍵輸入,在快節奏的 2D 動作遊戲中,確保了操作的直覺性與流暢度,同時又為【戰鬥關卡設計】帶來了新的深度與挑戰。

隨著遊戲開發的推進,當《九日》做到第四個頭目時,團隊感覺遊戲整體難度偏低,缺乏足夠的複雜度。

這時,借鑒《魔物獵人》中「太刀見切」的概念被提出,但由於遊戲節奏過快,要求玩家精準輸入組合鍵來「收刀再拔刀」實在過於困難。

此時,赤燭的另一位戰鬥設計師提出了一個絕妙的點子:「要不要試試長壓格檔?」

這個靈感源自於許多經典動作遊戲中的蓄力攻擊。

既然《九日》的核心是格檔,那麼「長壓蓄力格檔」似乎是水到渠成、合理至極的延伸。

於是,「無量反」這一機制應運而生:

玩家在按下格檔後,持續按壓,當敵人的攻擊即將命中時鬆開,即可觸發一個精準的反擊。

這個機制不僅為玩家提供了更高的操作上限,也鼓勵玩家更早地進入「以靜制動」的預判狀態。

它是一種對【玩家心流】的巧妙引導,讓玩家在熟悉敵人招式後,從單純的格檔反應,進階到預判輸入的反擊,從而獲得更深層次的成就感與滿足感。

這些不斷的疊代與精進,體現了赤燭團隊在【遊戲設計】上的不懈追求,每一個細節的考量,都旨在為玩家打造最極致的戰鬥體驗。

《九日》怪物設計的七步心法與迭代智慧生態構築

好的戰鬥,並非僅僅是華麗的招式堆疊,更是一種藝術性的情緒引導——讓玩家感到困難、幾乎辦不到,卻又在幾次嘗試後,將自己推向極限,最終打敗強敵。

對於戰鬥設計師而言,任務是透過敵人的強大,來彰顯玩家的強大。

這是一種逆向思維,以襯托的方式,將榮耀歸於玩家。

講者對此有深刻的見解:「太順暢的戰鬥,可能不是一場好的戰鬥。」

他認為,戰鬥必須讓玩家感到自己克服了某種極大的挑戰,才能真正感受到那份獨特的成就感。

這與《道德經》中「曲則全,枉則直」的道理不謀而合,有時挫折與挑戰,反而能成就更完整的體驗

那麼,如何將這種哲學轉化為具體的【怪物製作流程】?

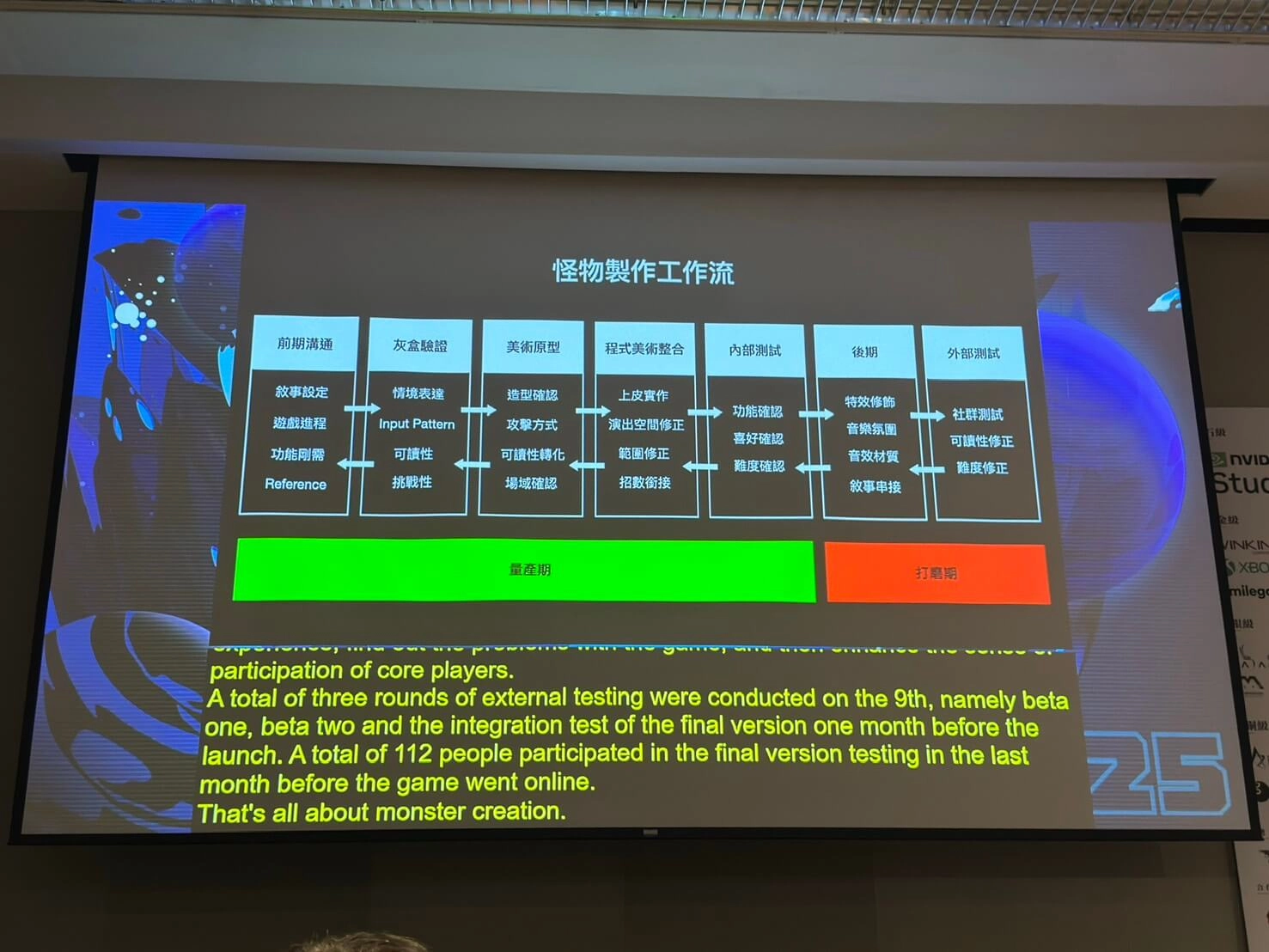

講者將這個複雜的過程分解為七個步驟:前期溝通、灰盒驗證、美術原型、程式美術整合、內部測試、後期製作、外部測試。

然而,他坦承這是在專案完成後回顧整理出的「簡化」模型,實際開發過程中,這些步驟往往是混亂交織、雙向循環的,一個問題可能導致流程退回前一階段。

這種靈活多變,正是獨立遊戲開發的常態——沒有一成不變的教條,只有因應變化的智慧。

這七個步驟不僅是流程,更是團隊協作與迭代的縮影,展現了從抽象概念到具體玩法的艱辛淬鍊。

下表將這七個步驟及其重點概覽:

| 階段名稱 | 核心目標 | 主要參與人員 | 成果/注意事項 |

|---|---|---|---|

| 前期溝通 | 定義怪物在遊戲進程的定位、功能、參考風格 | 戰鬥設計師、製作人、企劃 | 確立怪物「魄力十足但不能太難」,並教會玩家核心機制。參考《山海經》、《隻狼》鬼形部等。 |

| 灰盒驗證 | 快速測試戰鬥幻想、玩家輸入順序、提示清晰度、難度平衡 | 戰鬥設計師 | 著重「戰鬥抓心度」、「輸入順序避免重複」,確保玩家能透過前搖辨識招式。此階段是功能性原型。 |

| 美術原型 | 將灰盒成果轉化為初步視覺,來回溝通調整 | 美術、戰鬥設計師、程式 | 美術進入 Unity 製作模型,可能需調整方塊招式節奏。主要心力在美術端。 |

| 程式美術整合 | 根據美術視覺重新調整戰鬥節奏與細節 | 程式、戰鬥設計師、美術 | 戰鬥設計師需重新抓取節奏,確保美術模型具備足夠的前搖線索與招數順暢銜接。主要心力在程式端。 |

| 內部測試 | 團隊成員親自試玩,收集回饋,對齊難度與喜好 | 內部團隊成員(企劃、美術、程式) | 透過實測發現問題,即時溝通修正,確保團隊對作品有共同認同感。 |

| 後期製作 | 加入特效、音效,完善動畫細節與觸發邏輯 | 特效師、音效師、戰鬥設計師、程式 | 將視覺與聽覺體驗補齊,使怪物行為更具衝擊力與真實感,接近最終產品面貌。 |

| 外部測試 | 邀請核心玩家進行大規模測試,收集深度回饋 | 外部志願測試員、內部團隊 | 透過 NDA 保護下提供測試版本,在 Discord 建立專區,提升玩家參與感,幫助打磨。 |

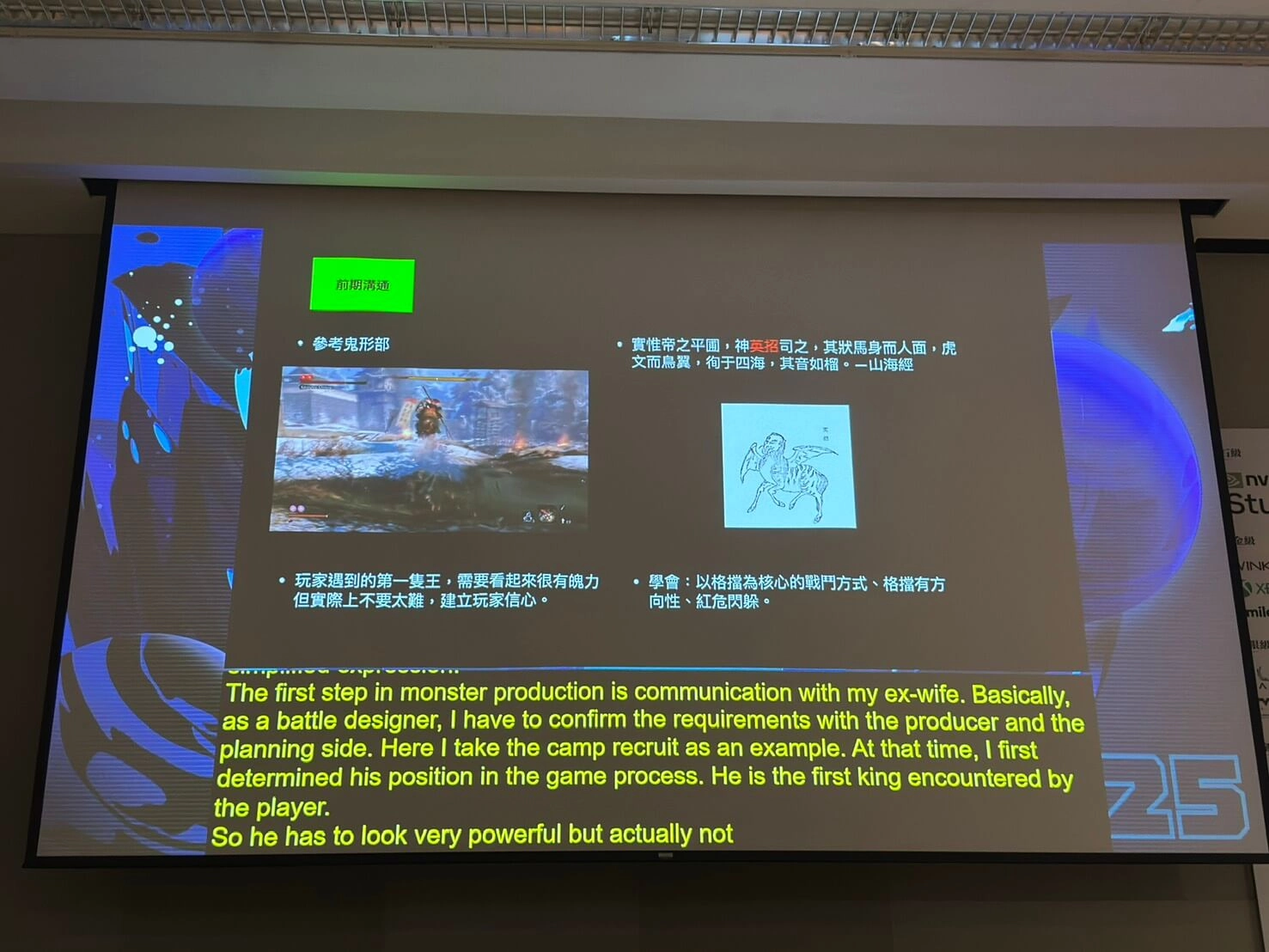

以遊戲中的第一隻頭目「英招」為例。

作為玩家遇到的第一隻頭目,它必須兼顧「魄力」與「上手難度」。

它的功能是建立玩家的心流,並教會玩家【格檔機制】的方向性、危險招數不可格檔等核心概念。

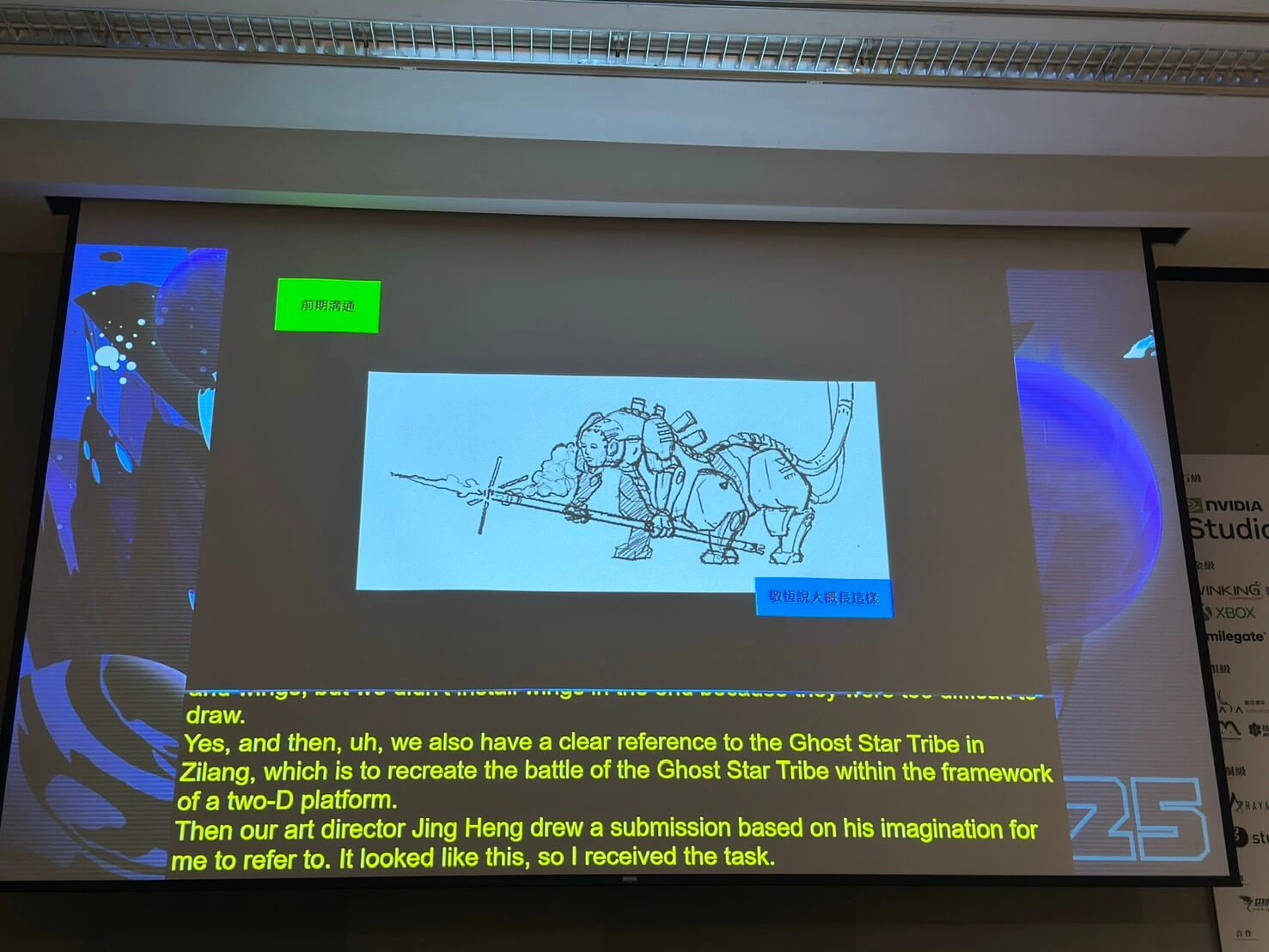

設計師參考了《山海經》中的原始形態,並明確借鑒了《隻狼》中鬼形部的戰鬥風格,期望在 2D 平臺的框架下重現其追逐戰的感覺。

在灰盒驗證階段,戰鬥設計師會特別關注幾個核心要素:

首先是「戰鬥幻想」(fantasy),即戰鬥本身是否足夠引人入勝、充滿魅力;

其次是玩家的「輸入序列」(input sequence),確保玩家的操作順序是流暢且有變化的,而非單調地重複按鍵;

最後是攻擊前的「線索」是否足夠清晰,讓玩家能透過敵人前搖預判其招式並及時應對。

所有這些細節,都旨在將玩家的【難度曲線】精準地拉到「一點點過載」,從而將其帶入心流狀態。

蝴蝶頭目戰則是一個更為複雜的案例,它位於遊戲中後期,故事也進入了轉折點,主角開始質疑自己的復仇行為。

因此,這場戰鬥必須在玩法上帶給玩家強烈的「無力感」,以呼應敘事。

戰鬥設計師借鑒了《空洞騎士》中螳螂王的「多個敵人同時進攻」設定,但將其轉化為「一個本體加多個幻影」,使得玩家在砍到幻影時會被反彈,打斷節奏,從而強化無力感。

雖然直覺上,這種打斷節奏的設計並非「好體驗」,但它卻精準地承載了敘事意圖,讓玩家在戰鬥中感受角色內心的掙扎。

這種將【遊戲設計】與敘事深度融合的能力,正是赤燭團隊的獨到之處。

而透過數量上的壓迫感與精妙的節奏控制,即使幻影眾多,戰鬥依然能保持順暢,這體現了在【怪物製作流程】中,設計師如何透過細節的打磨,將「惡意」轉化為「藝術」,將【遊戲難度調整】提升到敘事層次的高度。

《九日》戰鬥實作的技術細節與玩家心流導引

從巨觀的【怪物製作流程】轉向微觀的【戰鬥系統實作】,我們會看到許多決定遊戲手感的關鍵細節。

在 Unity 開發環境中,戰鬥設計師會使用「動畫時間軸」(Animation Timeline)來精準控制每一幀的行為。

過去傳統的設計方式可能透過 Excel 表格來記錄每個動作的時間點,然而,對於像《九日》這樣節奏極快的動作遊戲而言,靜態的數據表難以完整捕捉動態的變化。

講者將 Animation Clip 視為一種「靜態資料,但帶有時間軸的容器」,它能夠精準定義前搖時間、出刀動作,以及最重要的——傷害判定時機。

當美術部門完成角色的視覺設計與動畫後,戰鬥設計師會根據這些「皮囊」重新校準所有時間點,確保玩家能透過視覺線索,精準判斷敵人的意圖和攻擊時機。

這種協作過程,強調了美術與程式之間的不斷磨合,確保視覺表現與【戰鬥節奏】的完美契合。

為了方便除錯(debug)和團隊溝通,赤燭在 Unity 中將怪物的狀態機直接呈現在 Hierarchical 的樹狀結構中。

這意味著,即使是不懂程式的美術或企劃人員,也能直觀地觀察怪物的當前狀態,並針對問題點進行精準回報。

例如,當美術想要修改某個動畫時,可以直接在狀態機中找到對應的節點進行調整,而無需透過冗長的文字文件進行溝通。

這種「程式企劃美術統一介面」的協作方式,極大地提升了資訊輻射效率,減少了溝通障礙。

它體現了一種以實踐為導向的開發哲學:與其花時間寫文件,不如直接在遊戲引擎中將想法具現化,讓所有團隊成員在同一個視覺化介面中協作。

這種去中心化、擁抱實作的思維,讓團隊能更快地疊代並驗證設計,正如敏捷開發的核心精神——「可工作的軟體勝過詳盡的文件」。

在【戰鬥關卡設計】的實作中,精準的「節奏點」掌控是關鍵。

以遊戲中的小水鬼為例,其出招相對工整:30 幀的前搖(包含 20 幀的頓點和 10 幀的出刀),第一刀後頓 10 幀,再花 5 幀出第二刀。

傷害判定則精準地發生在特定幀數。

早期開發時,團隊曾試圖為所有時間點和頓點制定嚴格的規範,例如每次出刀前都必須有 10 或 20 幀的提示。

這樣的規範確實能讓玩家更容易讀懂動作,尤其在遊戲前期學習新系統時,能給予玩家安全感。

然而,這份安全感也帶來了新的問題:當玩家感到過於安全時,遊戲反而可能缺乏變化,變得不好玩。

因此,團隊後來放棄了這些嚴格的規範,轉而將「反規範」作為一種新的設計空間。

當敵人不按牌理出牌,打破既有節奏時,反而能給予玩家不同的觸感,讓敵人變得更難應付,從而創造出新的內容和【遊戲設計】挑戰。

這種「正奇相輔」的設計理念,如同孫子兵法中「以正合,以奇勝」,既有穩定的基礎,又能出奇制勝,為玩家帶來驚喜。

唯一的物理限制,可能就是人類的視覺反應時間約 200 毫秒,即傷害判定出現前至少 12 幀以上必須有清晰的線索可供辨識。

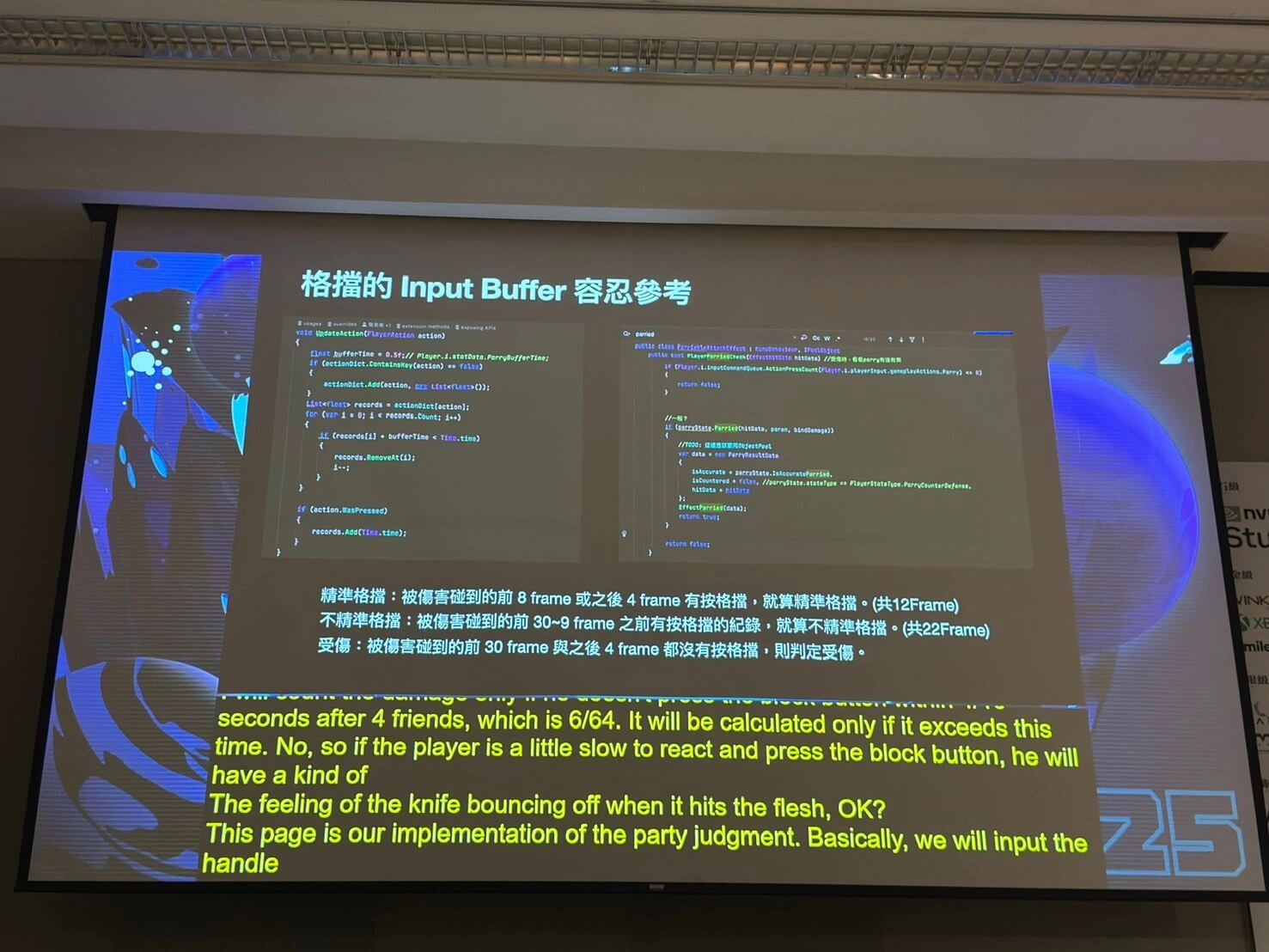

《九日》在傷害判定上也有一個獨特的「小秘密」:

當可格檔的招數碰到主角後,並不會立刻進行傷害判定,而是會延後數幀。

例如,若在碰到主角後的 4 幀內(約 60 分之 4 秒)玩家仍未按下格檔,才會判定為受傷。

若在延遲時間內偵測到格檔輸入,則判定為精準格檔。

這種設計是為了照顧不同玩家的反應習慣——有些人習慣在刀刃觸身前格檔,有些人則習慣在觸身瞬間,甚至在觸身後稍作延遲。

這種「寬鬆判定」的設計,使得《九日》的格檔容錯率相對較高,讓玩家即使反應慢一點,也能有機會成功格檔,從而產生「刀砍到肉裡才被彈開」的奇妙手感,極大增強了玩家的成就感。

這與講者所強調的「戰鬥要難,但又要讓玩家覺得自己做得到」的核心哲學不謀而合。

它巧妙地利用玩家的預期與實際體驗之間的落差,激發出更強烈的成就感。

連「不精準格檔」也有高達 34 幀(半秒)的容錯時間,而「無量反」甚至高達 44 幀的判定時間。

這份「仁慈」,是為了鼓勵玩家積極使用格檔系統,讓看似困難的核心機制變得更容易上手,從而將【玩家心流】維持在最佳狀態。

這種精妙的【遊戲難度調整】策略,使得《九日》的戰鬥既富有深度又充滿樂趣。

《九日》提升戰鬥體驗的獨特技巧

在追求卓越【戰鬥關卡設計】的道路上,赤燭團隊發展出許多超越傳統的巧思,將細節化為提升玩家體驗的魔鬼。

其中一個有趣的挑戰是,由於《九日》的氣力來源完全依賴格檔,當敵人攻擊時,如果玩家按著格檔卻恰好敵人收招或偏離,造成玩家「閃掉攻擊」,這反而會變成負面回饋。

這與其他動作遊戲中「閃避成功等於正向回饋」的直覺完全相反。

為了解決這個問題,所有的攻擊招式都必須被設計得「特別寬範」,判定範圍也要特別大,以確保玩家能準確地格檔到攻擊,而非不小心閃掉。

這種設計理念在處理投射物攻擊時變得更為棘手。

傳統的追蹤型子彈往往透過速度和加速度來瞄準,並預設讓玩家閃避。

然而,這不符合《九日》對【戰鬥節奏】和穩定命中的需求。

赤燭的解決方案是採用「貝茲曲線」(Bezier Curve)來控制投射物的軌跡,並搭配 Animation Clip 驅動其在曲線上的百分比。

透過讓貝茲曲線的控制點追蹤主角位置,可以實現穩定的命中率,並確保無論玩家如何移動,投射物命中的時間點都是固定的,從而維持了遊戲手感的節奏穩定性。

此外,戰鬥設計師還分享了一些「小技巧」,能夠快速讓原本平淡無奇的戰鬥變得充滿張力:

▋ 利用位移溝通前搖:

在 2D 橫版遊戲中,由於視角側面且人物佔比不大,玩家對「位移」的敏感度遠高於精細的人物動作。

因此,讓每一個招式的前搖都搭配獨特的位移,能有效增加招式的辨識度。

例如,水鬼往前跳必定是出刀,往後跳則是丟飛鏢,下蹲則預示著毒霧攻擊。

這種直觀的位移線索,比任何視覺特效都更能高效地溝通敵人的意圖,讓玩家在極快的【戰鬥節奏】中也能迅速反應。

▋ 招式位移與換位:

不僅前搖可以用位移溝通,出招本身也可以利用位移進行過身或換位,迫使玩家做出更複雜的輸入。

例如,一場看似連續三次格檔的戰鬥,若怪物在每次攻擊後都進行換位,玩家的輸入序列將會變成「格檔—轉身—格檔—轉身—格檔」。

這種設計增加了戰鬥的策略深度,考驗玩家的空間感與應變能力,讓【戰鬥關卡設計】從單純的按鈕反應提升至更具空間感的戰術思考。

▋ 後座力表達重量感:

以格檔為核心的遊戲,創造了一個有趣的設計空間——「後座力」。

嘗試為怪物的每一個招式安排不同的後座力,不僅能表達攻擊的重量感,還能讓玩家被推動的行為與場景中的陷阱配合,使玩家在更混亂的局面中保持警覺。

這種結合環境元素的設計,讓戰鬥不再局限於角色之間的互動,而是融入了整個場景,增加了遊戲的真實感與隨機性,同時也考驗著玩家在複雜環境中的【應變能力】。

▋ 改變地形限制玩家走位:

怪物在出招時,若能改變地形來限制玩家走位,這是一個容易被忽略但極為有效的做法。

尤其適合需要重量感和存在感的怪物。

例如,巨大的頭目攻擊可能摧毀地面,或製造不可逾越的障礙,迫使玩家尋找新的站位或應對策略。

這項設計增加了戰鬥的空間維度,讓玩家在【戰鬥關卡設計】中面臨更多變數,而非僅限於平面的移動與攻防。

▋ 脫手攻擊增加心智負荷:

「脫手攻擊」(fire-and-forget projectiles)指怪物將招式丟出後,招式延遲一段時間才命中玩家,而在此期間,怪物可以進行其他動作。

這使得怪物能做到「招數堆疊」,有效增加玩家的【心智負荷】。

例如,一顆緩慢飛向玩家的能量球,同時怪物又展開了近戰攻擊,迫使玩家一心二用。

這種低成本卻高效的設計,非常適合在後期用於微調個別戰鬥的難度,讓玩家在熟悉系統後,依然能感受到挑戰。

▋ 多目標觀察與解題:

在玩家熟悉戰鬥系統後,可以嘗試讓玩家一次觀察多個目標,逼迫玩家一心二用。

同時,精心編排多個怪物的攻擊節奏,讓它們形成一個「問題組合」,玩家在成功拆解兩邊的「題目」時,會獲得巨大的成就感。

這種「多頭目的協奏曲」設計,雖然初期讓玩家手忙腳亂,但一旦成功解開,便會產生與設計師「心有靈犀」的共鳴,證明了【遊戲設計】在挑戰與回報之間的微妙平衡。

▋ 終結技:情感釋放的節點:

終結技(Finisher)通常是一連串複雜輸入或艱難戰鬥後,特意留給玩家的一個明顯輸出點。

它扮演著「情緒釋放」的角色,讓玩家在一番努力後,能對敵人造成大幅度傷害。

例如,蝴蝶頭目戰中,所有幻影的攻擊都是虛假,但最後一隻被「太極梯」破解的蝴蝶一定是本體,為玩家提供一個明確的輸出窗口。

這種設計在情感上給予玩家巨大的滿足,讓他們在經歷苦難後,能獲得實質的獎勵與情緒上的宣洩。

它是一種對【玩家心流】的精準拿捏,讓高難度挑戰最終導向高額回報,形成完美的戰鬥循環。

《九日》如何破繭成蝶以設計衝擊全球市場?

回顧赤燭遊戲在《九日》專案初期,其核心動機便是透過【動作遊戲轉型】來突破中文文化圈的限制,實現「出圈」,打入全球市場。

那麼,從結果數據來看,《九日》是否達成了這個目標呢?

根據 Steam 後台的評論語言分佈數據,《九日》的英文評論數佔比高達 51%,而繁中與簡中評論數總和約為 23%。

這清晰地表明,遊戲確實成功地突破了中文圈的受眾限制,在全球範圍內獲得了廣泛迴響。

這項數據無疑是對赤燭團隊策略轉型成功的最好證明。

然而,在一個複雜的系統中,很難將單一因素歸納為成功的唯一原因。

就像蝴蝶效應,一個微小的變動都可能引發巨大的連鎖反應。

《九日》的「出圈」成功,絕非僅僅歸功於【戰鬥關卡設計】的優秀。

實際上,諸多正相關因素共同促成了這一成就:

獨特的美術風格:

台灣漫畫風格結合道教科幻的獨樹一幟視覺,使得遊戲在眾多獨立遊戲中脫穎而出,具有強烈的識別度。

兼容東西方的世界觀:

將後羿射日的神話與道教朋克元素融合,創造出一個既熟悉又新穎的架空世界,這種跨文化融合的敘事,具有更廣泛的吸引力。

精簡易懂的文本:

針對全球市場,遊戲文本處理得簡潔明瞭,降低了文化隔閡,讓不同背景的玩家都能理解故事。

頂尖的遊戲音樂(OST):

出色的原聲音樂為遊戲體驗增色不少,能跨越語言障礙,直接觸動玩家情感。

多語言在地化:

遊戲發售時火速翻譯了 14 種主流語言,這在獨立遊戲中是極為罕見且耗費資源的舉動,卻是拓展全球市場的關鍵一步。

普世的魅力元素:

遊戲中的角色如貓、蝴蝶,以及充滿挑戰性的「截拳」等,具備普世的吸引力,容易引發玩家共鳴。

市場空缺:

如講者所言,目前市場上沒有第二款「2D 隻狼」與《九日》形成直接競爭,這使得《九日》在這一獨特的細分市場中佔據了領先地位。

因此,要為《九日》的成功下一個結論,那必然是「團隊所有成員共同努力的成果」。

它證明了:

第一,團隊內部對「打入全球市場」這一共同目標的清晰認知與堅定決心,並且有對應的能力與毅力,在每個細節上都精益求精。

第二,無數朋友與玩家社群從遊戲製作疊代到上線,一路相伴,熱情宣傳,社群力量的凝聚是無形卻巨大的助力。

第三,精準的市場選題,佔據了當時的市場空缺,讓《九日》在藍海中獲得了生存與發展的空間。

這一切,都不是單一方法論所能涵蓋的,而是多重因素交織作用下的必然結果。

它不僅僅是【遊戲設計】的勝利,更是【獨立遊戲開發】團隊在戰略、執行與社群經營上全面開花的典範。

這種「天時、地利、人和」的結合,才成就了《九日》這款獨特的國產遊戲,走向了世界。

儘管本次分享主要聚焦於戰鬥設計,但必須承認,複雜系統中的大部分因果關係難以被單一驗證。

講者個人的視角總會有其侷限性。

然而,這正是獨立遊戲開發的魅力所在:

它是一個充滿變數、不斷試錯、且由多方智慧共同構築的有機體。

每一次的分享,都是一次回顧與梳理,即便帶有「後見之明」的謬誤,也依然是寶貴的經驗沉澱。

期望這些 insights,能為所有在【遊戲設計】道路上摸索的同好們,帶來啟發與前行的勇氣。

《九日》相關常見問題 FAQ

Q1:《九日》的格檔機制與傳統動作遊戲的閃避有何根本差異?

傳統動作遊戲鼓勵玩家透過閃避來規避傷害,《九日》則將「格檔」作為核心,甚至移除碰撞傷害,鼓勵玩家主動迎擊。

更重要的是,在《九日》中,成功格檔是獲取「氣力」並造成巨額傷害的唯一途徑,閃避反而會導致負面回饋。

這種設計旨在讓玩家「以靜制動,以柔克剛」,將東方武學哲學融入戰鬥體驗,而非僅是規避風險。

Q2:赤燭遊戲為何會從擅長的敘事類遊戲轉型為動作遊戲?

赤燭在《返校》和《還願》成功後,發現其受眾主要集中在中文文化圈。

為了拓展全球市場,他們推測以「玩法」為核心的遊戲具有更高的文化穿透力,能跨越語言和文化藩籬。

借鑒了《空洞騎士》和《隻狼》等全球成功的玩法導向遊戲,他們決定大膽轉型,將《九日》打造成一款以戰鬥為核心的作品,以求「出圈」效應。

Q3:在《九日》的怪物製作流程中,哪個環節最容易出錯?

根據戰鬥設計師 王漢宇 的分享,最容易出錯的環節是「前期溝通」與「灰盒驗證」階段,尤其是與製作人確認需求,以及尋找參考對象(reference)的部分。

如果怪物設計在早期未能精準符合敘事需求或遊戲功能定位,即使戰鬥手感良好,也可能被整體方向所否決,導致前期投入的心血付諸東流,這是最容易被「打掉重來」的部分。

Q4:《九日》是如何在不給予玩家無敵時間的情況下,仍能讓玩家保持心流的?

《九日》在玩家受傷後不給予無敵時間,但卻讓玩家在受傷後能有意義地進行格檔或衝刺,鼓勵玩家「熬回來」。

其核心哲學是希望玩家在逆境中更加專注,將受傷後的應變視為戰鬥體驗的一部分,而非中斷。

配合寬鬆的格檔判定窗口和無量反機制,讓玩家即使在受傷後也能迅速尋找反擊機會,從而將【玩家心流】維持在挑戰與成就感的平衡點上。

Q5:除了戰鬥設計,《九日》成功的「出圈」策略還包括哪些因素?

《九日》的成功是一個多方因素綜合作用的結果。

除了優秀的戰鬥設計,還包括其獨特的道教朋克手繪美術風格、東西方文化兼容的世界觀、簡潔易懂的文本處理、頂尖的遊戲原聲音樂、

徹底的 14 種語言在地化、普世的貓 / 蝴蝶等角色魅力,以及當時市場上缺乏同類「2D 隻狼」競品的「市場空缺」優勢。

團隊明確的全球化目標、內部成員的協作決心,以及玩家社群的長期支持,都是其成功不可或缺的關鍵因素。

本文原創(或整理)於亞洲電玩通,未經作者與本站同意不得隨意引用、轉載、改編或截錄。

特約作家簡介

支持贊助 / DONATE

亞洲電玩通只是很小的力量,但仍希望為復甦台灣遊戲研發貢獻一點動能,如果您喜歡亞洲電玩通的文章,或是覺得它們對您有幫助,歡迎給予一些支持鼓勵,不論是按讚追蹤或是贊助,讓亞洲電玩通持續產出,感謝。

BTC |

|

352Bw8r46rfXv6jno8qt9Bc3xx6ptTcPze |

|

ETH |

|

0x795442E321a953363a442C76d39f3fbf9b6bC666 |

|

TRON |

|

TCNcVmin18LbnXfdWZsY5pzcFvYe1MoD6f |